セミの声が聞こえてくると、虫好きの息子は必ず「セミの羽化見たいから、幼虫探しに行こう!」と言います。

そう言われて、はじめてセミの幼虫を探しに行ったのは、息子が幼稚園の年中の時でした。

それからというもの、毎年セミの幼虫を探しては羽化の観察をしており、今年はセミの羽化観察にチャレンジしてから3度目の夏になります。

幼少期に虫にほとんど触れてこなかった私は、「セミの羽化を小さな子どもと観察するのって可能なの?」と最初は思ったものです。

そして、セミの羽化の観察にいざ挑戦してみたものの、知識のとぼしかった私の注意不足により、羽化させてあげられなかったこともありました。

今回は、セミの羽化の観察に挑戦してみよう!という方に向けて、

- セミの幼虫の探し方

- 自宅か屋外、どちらで観察する方がいい?

- 自宅でセミの羽化を成功させるためには?

について、小さな子どもと一緒にセミの羽化を観察してきた、母親である私の経験を元に、自宅での羽化成功のコツをお話ししたいと思います。

セミの羽化の観察は自由研究にもピッタリですし、何よりお母さんやお父さんと一緒に観察する時間は楽しく、子どもにとって心に残る夏の思い出になると思います。

今年は子どもとセミの羽化を観察してみようかな?と考えている方は、参考にしてみてくださいね。

むしはは

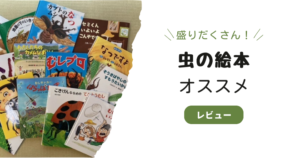

むしはは絵本『セミくんいよいよこんやです』は、セミの羽化がかわいらしく描かれています。3~5歳くらいの子には、この絵本で羽化のイメージがなんとなくつかめるかと思います

『セミくんいよいよこんやです』はこちらの記事で紹介しています

セミの幼虫の探し方

何年も土の中で過ごしたセミの幼虫は、夕方~夜にかけて地上に出て、羽化する場所をウロウロ探し歩きます。

セミの羽化を観察するには、このウロウロしている幼虫を探します。

季節は7月~8月、時刻は夜になりかける6時半~7時頃、セミがよく鳴いている公園に行って、木の幹や根元付近を探してみると見つかることが多いです。

夜6時半~7時頃にセミがたくさんいる公園へ行っても、1匹も見つからなかったことが何度もありました。なかなか見つからないかもしれませんが、根気強く探してみてくださいね

自宅か屋外、どちらで観察するか?

結論から言うと、小さな子どもと観察する場合は自宅をオススメします。

羽化を観察したときに時間を計ってみたんですが、背中が割れ始めてから体がすべて出てくるまで1時間ほどかかりました。

背中が割れ始めるまでも時間がかかりますし、やわらかい体や羽を乾かしてかためる時間もあるので、トータル何時間もかかります。

羽化の過程と時間の経過(アブラゼミ)について、写真と簡単な解説を載せておきます。セミが苦手な方はスクロールしてくださいね

私自身は家事等をしながらざっくりの観察になってしまい、上記の時間に多少ずれはあるかもしれませんが、アブラゼミの場合はトータルで3~4時間くらいでした。

殻からすべて出るまでにかかる時間は、1時間くらいですね。

このように、とても時間がかかりますので、真っ暗な蚊の多い公園で観察するのは、親子共に負担かと思います。

小さな子とゆっくり観察するには、やはり自宅がオススメです。

もちろん、羽化が始まりそうなじっとしている幼虫や羽化途中の幼虫を見つけた場合は触ることができません(触ると不全になってしまう)ので、そのまま屋外で観察するしかありませんが、そうでない場合はやさしくお家に連れて帰って、カーテンや網戸などの捕まりやすいところにそっと置いてあげましょう。

「セミの羽化を観察しよう!」というイベントが公園などで開催されています。昆虫にくわしい方の解説も聞けますので、このようなイベントに参加してみるのもオススメです。

自宅で羽化を成功させるためには?

自宅で観察する場合、天敵もいないため羽化の成功率は高いと一般的には言われているようですが、悲しいことにわが家は失敗してしまうことも多かったです。

失敗の理由を自分なりに考察してみると

- つかまえてから家に帰るまでに弱ってしまった

- 家で放したところがつかまりにくい場所だった

- もともと弱い子だった

といったことが考えられました。

まず、①ですが、わが家の場合は息子が「まだ虫とりたい」とすぐに帰らなかったため、虫かごの中で弱ってしまったことがありました。

虫かごの中で過ごす時間が長くなったため、羽化のための体力を消耗してしまったのが失敗の原因だったかと思います。

また、つかまえた後すぐに虫かごに入れず、手に載せてみたり、ツンツンしてみたりしたことも同じく羽化のための体力を消耗させてしまった原因ではないかと思っています。

「すぐ帰ること」「むやみに触らないこと」この2つは言い聞かせてから出かけましょう

また、家で放す場所にも注意が必要です。

「羽化後に飛び立って、部屋のどこに行ったかわからなくなってしまったら嫌だな」と考えた私は、大きなネット状のやわらかいタイプの虫かごの壁に放したことがありました。

しかし、足がうまくひっかかからなかったのか、上っている最中に落ちてしまい、そのまま弱ってしまいました。

ネットの目が少し細かいので、つかまりにくかったのかもしれません。

足がひっかかりやすい目が粗めのカーテン(レースカーテンがオススメ)や網戸であれば、確実に落ちずにつかまることができると思います。

ちなみに、羽化後はすぐに飛び立つことはなく、何時間も同じ場所にとまっています。ちょこちょこ様子を観察する必要はありますが、羽化した成虫がどこに行ったかわからなくなることはありませんでした

①②に気をつけていたのにダメなら、もともと弱かったのかもしれません。

羽化の途中段階で亡くなってしまったセミを公園で見かけますので、たとえ羽化中に天敵に襲われなかったとしても、すべての幼虫が羽化に成功するわけではないようです。

このように、申し訳ないことに、私は無事に羽化させて放してあげることができなかったことが何度もあったわけですが、これから観察しようと思っている方は、以上の失敗例を参考にしつつ、チャレンジしてみるといいのかな、と思います。

羽化最中のセミの体はやわらかいので、触ると羽や体が曲がったりしてしまいます。特に小さな子どもはつい触りたくなってしまいますが、そこはグッとこらえて、楽しく観察してみてくださいね

まとめ

虫は弱いです。

セミの幼虫の羽化を自宅で観察するためには、自分がしたいこと(遊ぶこと、触ること)を我慢して、弱い存在を大切にすることを優先させることになります。

「これができないと行かないよ」と私も息子(当時4歳)に何度も話をしてから出かけました。

まだ虫とりをしたい気持ちや、幼虫を触ってみたい気持ちをグッとこらえて「帰る!」と言う息子の様子を見て、セミの幼虫の羽化の観察を通して、成長も感じることができました。

幼虫の殻を破って出てきたセミは本当にきれいです。

もしかすると、虫が苦手なお父さんお母さんも虫嫌い克服に一歩近づくかも?

ぜひ親子で観察して、夏の楽しい思い出をつくってくださいね。